Intorno ai risanatori del mondo

el corso della guerra, e ancor oggi a guerra terminata o semiterminata, si sono moltiplicati e si moltiplicano libri e altri scritti sul modo di sanare i mali di cui il mondo ha dato testé così grave manifestazione, e di abolire le guerre, e il dominio dell'uomo sull'uomo, e le disuguaglianze delle fortune, e il disordine della vita piena di sorprese, e instaurare una politica di pace e di giustizia tra gli uomini, e via dicendo. [...] Posso confessare che tutta questa letteratura mi riesce insopportabile? ✦

el corso della guerra, e ancor oggi a guerra terminata o semiterminata, si sono moltiplicati e si moltiplicano libri e altri scritti sul modo di sanare i mali di cui il mondo ha dato testé così grave manifestazione, e di abolire le guerre, e il dominio dell'uomo sull'uomo, e le disuguaglianze delle fortune, e il disordine della vita piena di sorprese, e instaurare una politica di pace e di giustizia tra gli uomini, e via dicendo. [...] Posso confessare che tutta questa letteratura mi riesce insopportabile? ✦

![]() INTORNO AI RISANATORI DEL MONDO*

INTORNO AI RISANATORI DEL MONDO*

Testo : 1/3

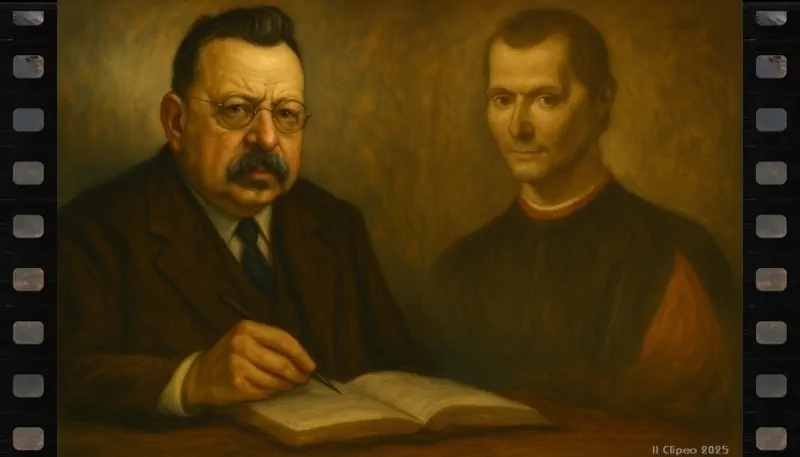

Nel corso della guerra, e ancor oggi a guerra terminata o semiterminata, si sono moltiplicati e si moltiplicano libri e altri scritti (e agli stampati bisogna aggiungere gli inediti dei tanti che solitariamente si sono addetti a questo problema) sul modo di sanare i mali di cui il mondo ha dato testé così grave manifestazione, e di abolire le guerre, e il dominio dell'uomo sull'uomo, e le disuguaglianze delle fortune, e il disordine della vita piena di sorprese, e instaurare una politica di pace e di giustizia tra gli uomini, e via dicendo. In parecchi scrittori, particolarmente stranieri, non si lascia, per l'occasione, di esorcizzare il nome di colui che ebbe della vita e della politica un concetto assai diverso, Niccolò Machiavelli. Posso confessare che tutta questa letteratura mi riesce insopportabile? che nego, da mia parte, ai fini che essa si propone il piú piccolo assenso intellettuale, il piú lieve consenso sentimentale? che rinnovo, per effetto di essa, piú caloroso il mio atto di gratitudine alla serietà del pensiero, alla saldezza dell'animo onde Niccolò Machiavelli disse e sostenne in ciò la verità, quella verità che è, in ogni sua parte, alimento necessario dell'uomo?

_____

* Benedetto Croce. Intorno ai risanatori del mondo. In: Nuove pagine sparse, vol. I. Laterza, 1966, pp. 334-336.

🔎 Al centro del discorso sta una contrapposizione netta. Da un lato, la letteratura dei "risanatori", che si nutre di astrazioni e di promesse sterili: progetti titanici di redenzione collettiva che Croce non esita a bollare come insopportabili, perché fondati su presupposti errati. Dall'altro, il mondo reale: che non è un malato da guarire, osserva il filosofo, perché ciò che viene presentato come malattia – il dolore, il conflitto, l'amore stesso con le sue follie – appartiene da sempre alla struttura della vita e della storia. Pretendere di eliminarla significa non capire la realtà, e perciò condannarsi a un pensiero vuoto. Qui si avverte forte il richiamo a Machiavelli: alla sua serietà, al suo rifiuto di consolazioni ingannevoli, al suo saper guardare in faccia "la verità effettuale della cosa". Croce si dichiara debitore di questa lezione, e vi trova un nutrimento essenziale di rigore e di verità.

![]() INTORNO AI RISANATORI DEL MONDO

INTORNO AI RISANATORI DEL MONDO

Testo : 2/3

C'è nelle sollecitudini e nei propositi vagheggiati l'ingenuo presupposto che il mondo sia un malato e che bisogni andare in cerca del rimedio per la radicale guarigione della sua malattia. Strano malato, chi non è mai stato sano, e sempre ha fatto le cose di cui ora è accusato, e queste cose sono la sua storia, cioè la sua realtà. Tanto varrebbe considerare malato l'uomo perché s'innamora, e fa tutte le corbellerie proprie dell'amore, e si tira addosso dolori e guai; e proporsi di guarirlo di ciò radicalmente. Ma l'uomo seguita a innamorarsi, e se la cava come può, cioè piú o meno bene in proporzione del suo intelletto e della sua tempra morale. Male e dolore sorgono del pari in ogni parte della vita del mondo, e il bene e la gioia sempre li fronteggiano, e questo fronteggiarli si attua nel comportarsi con arditezza e con fermezza, e con sagacia e con prudenza, e resistere e andare innanzi e condurre innanzi con sé gli altri, sempre fiduciosi e sempre speranti nello spontaneo e improvviso volgersi propizio del corso delle cose, che darà i momenti e i periodi di distensione e di quel lavoro che si dice pacifico.

🔎 Nonostante la severità della critica, non c'è nel discorso crociano alcun pessimismo sterile. Al contrario, la prospettiva è positiva, perché fonda la speranza non sui castelli di carta delle astrazioni, ma sulla forza concreta dell'azione umana. Croce insiste sul valore del "programma effettuale storicamente valido", che non nasce da utopie ma dalla somma degli sforzi quotidiani di uomini intelligenti e probi. Non i disegni grandiosi, ma l'opera silenziosa di chi, guidato dal buon senso e dalla buona volontà, sa affrontare le contingenze, resistere, condurre innanzi sé e gli altri, confidando nel volgersi propizio delle circostanze. Questo è l'unico modo realistico, e insieme il più alto, di contribuire al bene comune.

![]() INTORNO AI RISANATORI DEL MONDO

INTORNO AI RISANATORI DEL MONDO

Testo : 3/3

Verranno, ossia torneranno quei momenti e quei periodi, e poi si riperderanno di nuovo, e cosí il mondo durerà sempre perché in questo durare è la sua intima natura, la sua legge immutabile. Si vorrà sognare l'assurdo di mutare l'immutabile, con un sogno che non è neppure sognabile perché è uno spasimo che cerca l'appagamento nella sterilità delle astrazioni? O si vorrà porre il piú e il meglio della propria forza di lavoro nel discutere e fabbricare e predicare grandiosi programmi di bella prospettiva, che l'esperienza dimostra non essere stati mai seguiti da effetti se non in quelle piccole loro parti che rispondevano alla possibilità dei tempi e all'azione degli uomini intelligenti e probi? La quale azione ha un suo proprio programma, che le viene via via scoperto dal buon senso e dalla buona volontà: il programma effettuale storicamente, che unicamente vale, e che si muove nel particolare. Invochiamo il moltiplicarsi non dei disegni e dei programmi, ma degli uomini di buona volontà e di buon senso, mettiamoci al loro fianco, ascoltiamo il loro consiglio; e avremo tutto ciò che è dato fare perché altro non si può o è un finto fare e un vano chiacchierare.

👉 In conclusione, il testo di Croce è esemplare della sua scrittura: limpida, strutturata con rigore logico, immune da ambiguità e vaghezze, sostenuta da una chiarezza che è frutto di idee nette e maturate. La sua lezione rimane un richiamo attuale a diffidare delle illusioni palingenetiche e a riconoscere che la vera responsabilità civile consiste non nel pretendere di mutare l'immutabile, ma nel dare forma, giorno per giorno, con coraggio e intelligenza, a quella parte di storia che è affidata all'opera degli uomini. Una lezione severa e insieme incoraggiante, che restituisce dignità all'impegno individuale e al senso concreto della vita civile.

Quando Croce esprime la sua gratitudine a Machiavelli, non compie un semplice gesto di erudizione, ma si appella a una delle poche figure della nostra tradizione capaci di restituire serietà al discorso politico. Per lui, Machiavelli è il maestro che separa la realtà storica dalle fantasie di guarigione universale: non un apologeta della brutalità, ma un teorico che obbliga il pensiero politico a misurarsi con la «verità effettuale» e con la natura ciclica e ineliminabile dei conflitti umani.

Ed è risaputo che il Machiavelli scopre la necessità e l'autonomia della politica, della politica che è di là, o piuttosto di qua, dal bene e dal male morale, che ha le sue leggi a cui è vano ribellarsi, che non si può esorcizzare e cacciare dal mondo con l'acqua benedetta. È questo il concetto che circola in tutta l'opera sua, e che, quantunque non vi sia formulato con quella esattezza didascalica e scolastica che sovente si scambia per filosofia, e quantunque anche vi si presenti talvolta conturbato da idoli fantastici, da figure che oscillano tra la virtù politica e la scelleraggine per ambizione di potere, è da dire nondimeno concetto profondamente filosofico, e rappresenta la vera e propria fondazione di una filosofia della politica. (Benedetto Croce. Etica e politica. Laterza, 1945, p. 250-56)

1) «Verità effettuale della cosa»: il principio epistemologico che Croce invoca

Il richiamo crociano alla «serietà del pensiero» prende forma nella formula machiavelliana della verità effettuale (Il Principe, cap. XV): guardare a ciò che è, non a ciò che vorremmo che fosse. In Croce, questo principio diventa criterio morale: chi predica programmi totalizzanti sulla base di desideri astratti non sta facendo politica ma propaganda; non cerca di capire la storia, la travisa. La verità effettuale giustifica la disapprovazione crociana verso i «risanatori», perché essi postulano una "malattia" radicale del mondo curabile per decreto, mentre Machiavelli indica che le costanti umane (ambizione, conflitto, passione) richiedono giudizi concreti e pratiche realistiche.

2) Ciclicità e permanenza del "male" storico: la concezione storica condivisa

Machiavelli non spera in una storia lineare di perfezionamento: la dinamica politica è fatta di alternanze, ricorrenze, momenti favorevoli e momenti di crisi. Croce recepisce questa lezione come antidoto all'idea che la storia abbia una vocazione salvifica automatica. I grandi progetti di rimodellamento universale ignorano la natura ciclica della storia; meglio, per Croce, operare su ciò che è possibile nel contingente.

Ma quel che di solito non viene osservato è l'acre amarezza con la quale il Machiavelli accompagna questa asserzione della politica e della sua intrinseca necessità. «Se gli uomini fossero tutti buoni» (egli dice), questi precetti «non sariano buoni». Ma gli uomini sono «ingrati, volubili, fuggitori di pericoli, cupidi di guadagno»; sicché conviene pensare piuttosto a farsi temere che amare, provvedere prima al timore e poi, se è possibile, all'amore. Bisogna imparare «a essere non buoni»; bisogna che tu manchi di fede quando ti giovi, perché altrimenti gli altri ne mancherebbero a te; bisogna disfare chi aspetta il momento buono per disfare te. L'anelito del Machiavelli va verso un'inattingibile società di uomini buoni e puri; ed ei la sogna nei passati tempi lontani, e intanto preferisce i popoli meno culti ai piú culti, quelli della Magna e i montanari della Svizzera agli italiani, francesi e spagnuoli (allora in auge), che sono la «corruttela del mondo». (Croce, cit.)

3) Il ruolo dei pochi: virtù politica, responsabilità e leadership concreta

Machiavelli assegna la politica agli uomini dotati di virtù – capacità, discrezione, fermezza – non alle masse mosse da entusiasmo utopico. Quando Croce propone «moltiplichiamo uomini di buona volontà e buon senso», riecheggia l'idea che la trasformazione politica efficace passa attraverso individui responsabili e competenti, non per decreti universali. Croce non è aristocratico in senso antipluralista; piuttosto, adotta la macchina concettuale machiavelliana per sostenere un'élite di qualità civica che pratichi la prudenza politica.

4) I mezzi vanno valutati realisticamente: fine e possibilità storica

Machiavelli è spesso tradotto (male) come «il fine giustifica i mezzi», ma il nucleo più serio è: i mezzi vanno giudicati alla luce delle circostanze effettuali e della possibilità storica di conseguire certi fini. Croce rifiuta la retorica che celebra finalità universali senza misurare i mezzi realmente disponibili: i programmi "grandi" producono effetti solo nelle loro parti compatibili con i tempi e con la virtù delle persone che li attuano.

5) Machiavelli come fondatore della politica moderna e simbolo di autonomia politica

Per Croce, Machiavelli inaugura l'autonomia della politica come sfera distinta da teologia e morale trascendente: la politica ha proprie esigenze e criteri. Richiamare Machiavelli significa riaffermare che non si può sostituire alla politica un'etica trascendente o una medicina sociale di tipo moralistico: serve una scienza e un'arte del politico. Croce vedeva in Machiavelli una radice italiana di modernità politica che aiuta a rigettare i facili moralismi dei «risanatori».

6) Machiavelli come testimone della «responsabilità nazionale» e della civiltà italiana

Croce, nello scorcio del dopoguerra, legge anche Machiavelli come autore che pensò l'Italia come realtà politica e culturale; il richiamo ha una valenza identitaria. In anni in cui l'identità civile italiana andava ricostruita dopo il fascismo e la guerra, Machiavelli – pensatore politico che mostra la responsabilità storica e la praticità del governo – diventa modello: rigore teorico + cura della cosa pubblica. Questo è un motivo storico-culturale che spiega la particolare enfasi crociana.

Come questi «ingredienti machiavelliani» si traducono nel passo di Croce

☑ Smontano l'illusione terapeutica: se il mondo non è «un malato» ma una totalità storica fatta di costanti umane, curarlo «radicalmente» è una concezione errata.

☑ Giustificano la preferenza per l'azione concreta: meglio il lavoro quotidiano e prudente di uomini capaci che i programmi giganteschi; è l'idea del programma effettuale storicamente valido.

☑ Rimandano la responsabilità alla politica consapevole: non alla massa immaginaria, ma a individui dotati di virtù politica, capaci di misurare mezzi e fini.

☑ Offrono una radice nazionale e culturale: invocare Machiavelli significa anche radicarsi nella tradizione italiana della laicità politica e del realismo civico.

Un paio di contro-obiezioni che Croce ha già anticipato

☑ Obiezione: Machiavelli è cinico e ammette ogni mezzo. Croce non celebra il cinismo immorale; reclama il realismo morale: agire secondo ciò che le circostanze permettono e giudicare gli atti nella loro storicità, non secondo astrazioni etiche fuori contesto.

Chi legge gli orrori che le storie ci narrano, «senza dubbio, se sarà nato d'uomo si sbigottirà» (tale il sentimento che egli prova ed esprime fremendo) «da ogni imitazione dei tempi cattivi, e accenderassi d'uno immenso desiderio di seguire i buoni». Innanzi a cosí aperti segni di un'austera e dolorosa coscienza morale, desta stupore come si sia tanto ciarlato dell'immoralità del Machiavelli; senonché il volgo chiama morale solo l'unzione moralistica e l'ipocrisia bacchettona. (Croce, cit.)

☑ Obiezione: spetta alle masse trasformare la società. Croce riconosce il ruolo popolare ma non crede nelle folle come soggetto unitario e razionale dell'azione politica: è la qualità degli uomini (e delle istituzioni che essi guidano) che conta.Piú importante ancora è che il Machiavelli sia come diviso d'animo e di mente circa la politica della quale ha scoperto l'autonomia e che gli appare ora triste necessità di bruttarsi le mani per aver da fare con gente brutta, ora arte sublime di fondare e sostenere quella grande istituzione che è lo Stato. Assai spesso egli ne parla con tono religioso, come dove ricorda il detto che bisogna per il bene dello Stato essere disposti a perdere, nonché la reputazione, la salute dell'anima propria; o quando guarda indietro, con poco celata invidia, alla religione pagana, che poneva il sommo bene nell'onore del mondo ed esaltava gli uomini pieni di umana gloria e pregiava la grandezza dell'animo, la forza del corpo, e tutte le virtú che rendono gli uomini fortissimi, laddove la religione cristiana, col mostrare la verità e la vera via all'altro mondo, dispregia questo, loda l'abiezione, e gli uomini contemplativi pone sopra quegli altri, e il patire sopra il fare. (Croce, cit.)

La «convergenza» tra Croce e Machiavelli è teorica e civile, una fedeltà al principio che la politica è un sapere e una pratica che esige verità, misura e responsabilità.

È diabolica o divina la politica? Il Machiavelli la vagheggia sotto l'immagine del Centauro, che appunto i poeti dipingono bellissimo tra l'umano e il ferino, e descrive il suo principe per metà uomo e per l'altra metà belva; e perché non cada dubbio sulla purezza di quell'umanità, anche gli argomenti della mente, la malizia, rigetta nella parte belluina, volendo che questa sia tra di volpe e di lione, perché il lione non si difende dai lacci e la volpe non si difende dai lupi, e sarebbe da novizio nell'arte del regnare voler «star sempre in sul lione». L'arte e la scienza politica, di pura politica, portate dagli italiani a maturità, gli erano oggetto di orgoglio; sicché al cardinal di Rohan che gli diceva che gli italiani non s'intendevano di guerra, rispose che «i francesi non s'intendevano dello Stato». (Croce, cit.)

Invocando Machiavelli, Croce arma la sua critica dei "risanatori" con un fondamento epistemologico (la verità effettuale), una teoria storica (la ciclicità e la permanenza del conflitto), una morale politica (virtù e responsabilità dei pochi) e una dimensione civica (l'autonomia della politica come terreno di costruzione della comunità). Questo insieme di poli spiega perché il suo appello non è sterile nostalgia rinascimentale ma suggerimento operativo: se vogliamo "sanare" qualcosa, cominciamo moltiplicando uomini capaci, responsabili, dotati di buon senso – e non programmi che sfidano l'ordine reale delle cose.